Die Baubürgermeister Dirk Bastin in Ravensburg und Alexander Geiger in Weingarten sind sich einig: Den Kommunalen Wärmeplan (KWP) fertigzustellen, war ein Meilenstein, doch jetzt beginnt die eigentliche Aufgabe. Denn wo Papier geduldig ist, zeigen sich innerstädtische Baustellen als greifbare Herausforderung für den Einzelhandel und die Bevölkerung. Mit Blick auf eine lebenswerte und klimaneutrale Zukunft im Schussental sei das allerdings ein kleiner und schlicht notwendiger Preis.

Der Kommunale Wärmeplan ist die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Denn mithilfe dieses Fahrplans können sich die Kommunen auf den Weg machen und die richtigen Entscheidungen für die kommenden Jahre treffen. Und auch den Immobilienbesitzer:innen hilft der Plan, die Wärmeversorgung ihrer Immobilie zukunftsfähig zu machen. Damit ist der KWP ein wichtiges Werkzeug für nachhaltige Stadtentwicklung.

VORREITER RAVENSBURG

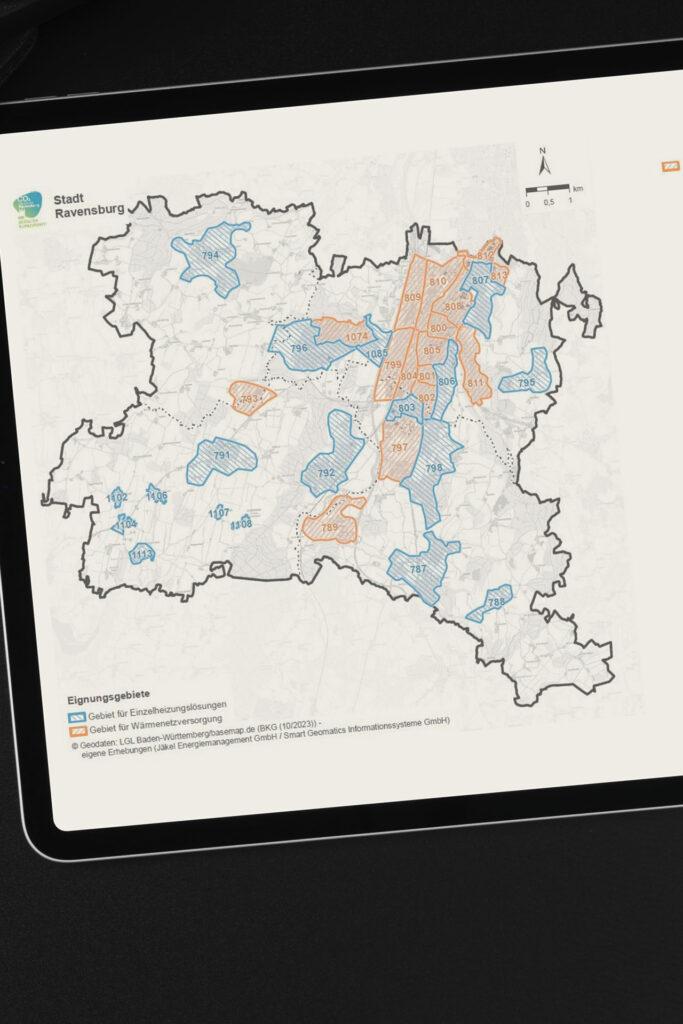

Gemeinsam mit der TWS ist in Ravensburg der Ausbau der Fernwärme bereits in vollem Gang. Dirk Bastin: „Der Kommunale Wärmeplan ist erstmal nur ein Plan – schwierig ist die Umsetzung, denn da beginnen die Herausforderungen. Das ist eine Transformation vergleichbar mit dem Ausrollen des Gasnetzes früher. Für uns in Ravensburg spielt das eine immens große Rolle, weil wir einen Gebäudebestand haben, der auch in Zukunft ein hohes Maß an Wärme brauchen wird – diese Gebäude bekommen wir nicht auf null saniert. Aber hier liegt auch eine einmalige Chance für die Stadtentwicklung.“ Der KWP ist aus Sicht des Baubürgermeisters ein Garant dafür, dass die historische Altstadt in Ravensburg als solche erhalten bleibt und nicht durch Sanierung der Gebäude an Profil verliert. Trotzdem soll die Altstadt durch die Fernwärme dekarbonisiert werden. „Dafür braucht es einen Bewusstseinswandel: Das zu schaffen ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam haben und die auch vom Vertrauen lebt, dass wir das zusammen lösen werden“, so Dirk Bastin. Als positives Beispiel nennt er den Gespinstmarkt, denn hier seien im Zuge des Fernwärmeausbaus positive Synergien entstanden: „Im Idealfall gelingt alles miteinander: Wir haben nicht nur das Wärmenetz verlegt, sondern gleichzeitig darüber nachgedacht, wie der Platz in Zukunft aussehen soll. Früher war das ein Parkplatz mit Teerbelag. Jetzt haben wir Wasser an die Oberfläche geholt, mehr Grün in die Stadt gebracht und eine Veranstaltungsfläche geschaffen – für die Sicherheit haben wir elektrisch versenkbare Poller vorbereitet. Wir versuchen immer, die anderen Themen der Stadtentwicklung mitzudenken. Wenn man ohnehin schon so massiv eingreift, kann man gleich das Beste daraus machen. Wir sind davon überzeugt, dass wir so die Aufenthaltsqualität der Stadt verbessern und den Handeltreibenden einen guten Rahmen bieten.“

BAUBEGINN IN WEINGARTEN

In Weingarten sind im KWP priorisierte Gebiete für den Ausbau der Fernwärme ausgewiesen. Ein Schwerpunkt liegt rund um die Talschule mit einem bereits bestehenden Netz, ein weiterer ist der Bereich um die Hochschulen, wo es ebenfalls ein älteres Nahwärmenetz gibt. Beide Gebiete sollen später in der Kernstadt zusammengeführt werden. Bei den Schulen hat die Umsetzung des neuen Wärmenetzes bereits begonnen. Anfang dieses Jahres hat die Abteilung „Vermögen und Bau“ Baden-Württemberg, die für das Gebäudemanagement der Hochschulen zuständig ist, angekündigt, den Umbau der Fernwärme an den Hochschulen nach Möglichkeit in die Hände der TWS zu legen. Alexander Geiger: „Unsere Herausforderung ist dabei, dass wir gleichzeitig zwei Wärmenetze umsetzen sollen – das bereits in Planung befindliche Netz an den Schulen und das Gebiet um die Hochschulen.“ Konkret bedeute das einen hohen Kommunikationsaufwand, um Bürger:innen zu informieren und Interessenten für einen Anschluss zu ermitteln. Im zweiten Schritt wird die parallele Koordination der beiden Baustellen anspruchsvoll werden: „Es zeigt sich aktuell, dass es Engpässe bei der Realisierung geben wird. Der KWP wird deshalb alle zwei Jahre fortgeschrieben, denn im Rahmen der Umsetzung merkt man, wo die Knackpunkte sind. Unser Vorteil ist, dass wir von den Erfahrungen profitieren, die Ravensburg bereits gemacht hat“, so der Baubürgermeister.

Der Ravensburger Baubürgermeister Dirk Bastin (l.) und sein Weingartener Kollege Alexander Geiger (o.) setzen sich für eine klimaneutrale Wärmeversorgung im Schussental ein. Grundlage ist der Kommunale Wärmeplan für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Schussentals. © Don Ailinger

GEMEINSAM DENKEN UND HANDELN

Nicht nur Ravensburg und Weingarten, sondern alle Gemeinden im Schussental haben sich auf den Weg in eine klimaneutrale Zukunft gemacht. Der Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) hat bereits 2023 ein gemeinsames Klimaanpassungskonzept verabschiedet. „Es ist wichtig und richtig, dass wir als GMS zusammen mit Baienfurt, Baindt und Berg an Lösungen arbeiten“, so Alexander Geiger. Sein Kollege Bastin bestätigt: „Das Thema ist komplex und wir werden viele individuelle Lösungen brauchen. Deshalb ist Nähe wichtig, wir müssen das Thema ganzheitlich anschauen und dazu brauchen wir einen Partner wie die TWS, der eng mit der Region verzahnt ist.“ Neben bereits vorhandenen Wärmequellen wie industrieller Abwärme oder der Abwärme aus Abwasser könnte die Tiefengeothermie ein Schlüssel für die klimaneutrale Wärmeversorgung des Schussentals sein. Bastin: „Ich bin überzeugt, dass uns die Erschließung der Tiefengeothermie gelingt. Das wird ein wichtiger Baustein der zukünftigen Wärmeversorgung sein. Ravensburg als Abnehmer allein wäre dafür zu klein und wir brauchen die anderen Kommunen, wollen hier gleich zusammen denken. Die Netze werden dann irgendwann verbunden sein – das ist die Idee, die dahintersteckt.“

Die Fakten im Überblick

- Der Kommunale Wärmeplan (KWP) ist die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

- Basis dafür ist das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW).

- Stadtkreise und Große Kreisstädte mit mehr als 20.000 Einwohner:innen waren verpflichtet, bis 31. Dezember 2023 den KWP vorzulegen.

- Am 1. Januar 2024 trat das Wärmeplanungsgesetz der Bundesregierung in Kraft mit dem Ziel, spätestens 2045 eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung zu schaffen.

- Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, schon früher, genauer im Jahr 2040, einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen.