Regale und Glasvitrinen, die randvoll sind mit ausgeblichenen Exponaten. Lange Infotafeln, modriger Geruch, beklemmende Ruhe. Das war gestern! „Museen definieren sich heute ganz anders als noch vor 20 bis 30 Jahren. Das spiegelt sich auch in der Gestaltung wider“, sagt Sabine Mücke, Direktorin des Museum Humpis-Quartier (MHQ), hebt die Handfläche nach oben und weist einmal durch den Ausstellungsraum – hell, luftig, pinke Wände. „Wir erzählen Geschichte(n) mit Bezug zu unserer Gegenwart und erklären auch, wo die Exponate überhaupt herkommen“.

Früher etablierten sich Museen dadurch, hochkarätige, wertvolle und vor allem umfassende Sammlungen in klassizistischen Gebäuden – typischerweise mit einer Freitreppe davor – in großen Städten auszustellen. Viel war viel. Anfassen: bitte nicht! Das Publikum erlesen. Mit spannenden Hintergrundinfos hielten sich die Museen eher zurück.

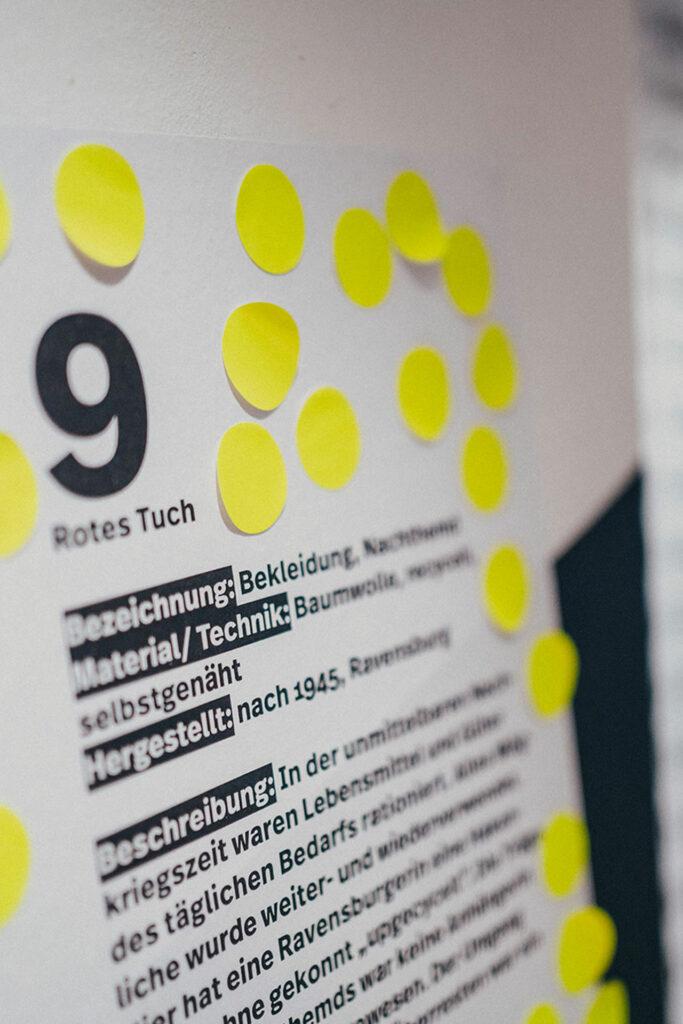

Heute muss sich ein gutes Museum für sein Publikum öffnen. Zwar dient es nach wie vor der Bildung. Doch die darf, nein, sie muss auch Spaß machen. „Partizipation“ ist das neue Must-have. „Die Leute wollen sich beteiligen, eigene Erfahrungen einbringen und aktiv mitgestalten“, erklärt die Expertin. Im MHQ haben Besucher:innen beispielsweise die Möglichkeit, für Objekte zu voten, also abzustimmen, indem sie kleine gelbe Klebepunkte anbringen. So sind sie in die Konzeption der nächsten Ausstellung involviert und entscheiden mit, welche Objekte zukünftig wieder platziert werden.

„Besucher:innen wollen ernst genommen werden – abgeholt, aber nicht belehrt.“

Sabine Mücke

Direktorin Museum Humpis-Quartier

Ein Ort zum Sein – ein Ort für alle!

Die Historikerin möchte aber noch mehr erreichen. „Wir wünschen uns, dass man auch ins Museum kommt, um einfach hier zu sitzen, etwas zu lesen, die Räumlichkeiten zu genießen – so, wie man auch in eine Bibliothek geht. Wir wollen weg von dieser Aura einer elitären Bildungseinrichtung, die hauptsächlich für ein akademisches Publikum gedacht ist.“

Kennst du schon den Museumsfreitag?

IN RAVENSBURG

Der Eintritt in die städtischen Museen kostet am letzten Freitag im Monat für alle Besucher:innen 1 Euro.

IN WEINGARTEN

Der Eintritt in die städtischen Museen ist am ersten Freitag im Monat für alle Besucher:innen kostenlos.

Schweigen war lange genug Gold!

Lea Fischediek ist die Leiterin der Kunstvermittlung im Kunstmuseum Ravensburg. Sie managt Führungen und Workshops, koordiniert das Kunstvermittler-Team und beteiligt sich an der Konzeption neuer Führungs- und Workshopformate.

„Museen sind lauter geworden und wir wollen das auch“, erklärt sie und teilt dabei die Ziele des MHQ. „Museen werden zunehmend als offene Orte des Austauschs, der Bildung und der Partizipation wahrgenommen. Es geht nicht mehr nur darum, Kunstwerke auszustellen, sondern darum, vielfältige Zugänge zu schaffen und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.“

Partizipation als moderner Museumsmagnet

Das Kunstmuseum Ravensburg ist ein Haus der Moderne wie auch der Gegenwartskunst. Es zeigt bekannte Klassiker wie jüngst Giacometti oder Ende des Jahres Gabriele Münter, aber auch zeitgenössische Kunst. Kunst darf auf Augenhöhe wahrgenommen werden – davon ist das Museumsteam überzeugt. Kritische Diskussionen sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. „Wir sind doch kein Flüsterhaus“, bekräftigt auch Kulturmanagerin Susi Bentele, als gerade eine Schulklasse ehrfürchtig durchs Kunstmuseum schleicht. „Wieso sind die denn so leise?“, fragt sie und schmunzelt.

„Inklusion und Partizipation sind unsere aktuellen Themen. Wir haben beispielsweise wahrgenommen, dass Vorträge nicht mehr im gleichen Maße angenommen werden wie früher. Deshalb veranstalten wir vermehrt Dialogforen. Wir laden also Expert:innen ein, die mit Kurator:innen oder der Direktorin sprechen. Besucher:innen können unmittelbar Fragen stellen. So entstehen richtige Gespräche“, berichtet die Kulturmanagerin.

Mehr Abwechslung – mehr Geschichten erzählen

Das Kunstmuseum bietet deutlich mehr Ausstellungswechsel als noch vor zehn Jahren. Außerdem spielt die Kunstvermittlung inzwischen eine größere Rolle als die reine Präsentation. „Unser Publikum wertschätzt zunehmend Erlebnisse, die über das reine Betrachten von Kunst hinausgehen“, reflektiert Lea Fischediek. „Wir setzen auf ein vielfältiges Vermittlungsprogramm, das sich an alle

Altersgruppen und Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen richtet. Dazu gehören Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, spezielle Führungen für Studierende, die kurz und knackigen Lunchtime-Führungen als Appetizer, Führungen in einfacher oder in englischer Sprache sowie unser offenes Atelier, das alle einlädt, gemeinsam kreativ zu werden.“

Raum für kreative Kids

Auch die Kids-Angebote stehen ganz im Zeichen des Mitmachens. Mit „Der blaue Vogel. Corneille aus Kinderaugen“ veranstaltete das Kunstmuseum 2020 eine Ausstellung von Kindern für Kinder, einschließlich Kindervernissage. Regelmäßige Malworkshops, Malwettbewerbe oder das beliebte „Kinderatelier zur Marktzeit“ sollen bereits bei den Jüngsten Neugierde und Begeisterung für Kunst wecken. Dank der Unterstützung des Freundeskreises des Kunstmuseums e.V. kann das Haus kostenlose Führungen und Workshops für alle Bildungseinrichtungen anbieten – vom Kindergarten bis hin zu Auszubildenden und Studierenden.

Ein innovatives Haus, neue Formate und überspringende Begeisterung: Mit diesen Zutaten arbeiten Kulturmanagerin Susi Bentele (r.) sowie die Leiterin der Kunstvermittlung Lea Fischediek (l.) und Michael Borrasch (m.) im Kunstmuseum Ravensburg. © Don Ailinger

Storytelling

Ausstellungen werden heutzutage inszeniert. Das Stichwort lautet „Storytelling“: Wie ein roter Faden wird das Exponat von historischen, kulturellen, sozialen oder wissenschaftlichen Hintergründen begleitet, die den Besucher:innen helfen, die Bedeutung oder Relevanz des Objekts besser einzuordnen. Am schönsten lässt sich das in einer Geschichte vermitteln. Denn die merkt sich das Gehirn am besten.

Medien da, wo sie sinnvoll sind!

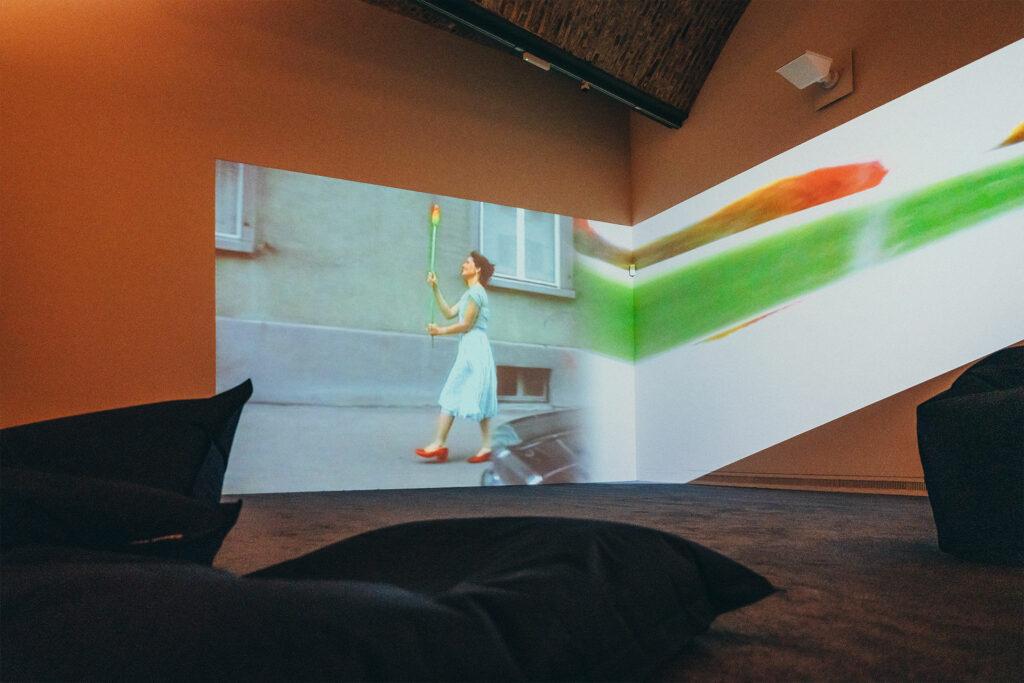

Inhalte wollen gut erzählt werden, erlebbar sein. Wo Medien sinnvoll zu diesem Erlebnis beitragen können, da sollen sie auch eingesetzt werden, so die einheitliche Meinung der Museumsbetreiber:innen. Medien als Hilfsmittel, nicht als Selbstzweck – das sei die Devise. Das Museum Humpis-Quartier hat mit einer Förderung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg eine Augmented-Reality-Station entwickeln können, die jetzt unterschiedliche Zeit- und Farbschichten am blau bemalten Erker in der Bohlenstube aus dem Spätmittelalter „freilegt“. Das Resümee: „Das ist wirklich eine Bereicherung!“ Man müsse aber nicht alles auf digital ummünzen. „Im Gegenteil“, ergänzt Sabine Mücke. „Gerade junge Menschen, die ohnehin den halben Tag vor dem Bildschirm sitzen, geben uns das Feedback, dass sie nicht mehr Bedarf an weiteren digitalen Angeboten haben.“

„Filme sind immer toll! Sie lösen mehr Emotionen aus als die reine Objektpräsentation. Es ist einfach die Kombination mehrerer Medien, die das Erlebnis schafft. Und wenn ich an Mehrsprachigkeit, leichte Sprache oder an Gehörlose denke, bieten uns die neuen Medien großartige inklusive und barrierearme Möglichkeiten.“

Dieser Meinung von Sabine Mücke schließt sich auch Uwe Lohmann an. Er ist seit 1986 Stadtarchivar und Leiter der Weingartener Museen. Dazu gehören das Stadtmuseum im Schlössle, das Alamannenmuseum im Kornhaus, das Museum für Klosterkultur sowie das von der Plätzlerzunft geleitete Fasnetsmuseum. „Teilweise geht die mediale Entwicklung in den Museen bereits zurück. Den Leuten ist es inzwischen oft lieber, Dinge anzufassen oder sich verkleiden zu können“, berichtet er.

Museen sind Räume, in denen Kunst lebendig wird, die unsere Sinne auf ganz besondere Weise anspricht. „Beklemmung, Erinnerung, Freude, Begeisterung – echte Gefühle entstehen, wenn man den Dingen persönlich gegenübertritt. Dieses Erlebnis lässt sich durch nichts ersetzen“, sagt Kulturmanagerin Susi Bentele.

Den Fokus legt der Weingartener Museumsleiter auf Veranstaltungen: „Unser Hauptevent ist der alljährliche Adventsmarkt im Weingartener Schlössle, der immer am ersten Advent stattfindet. Dann kommen 1.000 bis 1.500 Leute an einem Tag.“

„Museumsnacht, Open-Air-Kino, Open-Air-Theater – da sind wir gerne dabei oder kooperieren in verschiedenen Formen. Wir verzahnen beispielsweise das Welfentheater mit unserer Ausstellung ‚500 Jahre Bauernkrieg‘, in dem die Kinder des Theaters auf unsere Räume und Objekte anspielen.“ Auch mit dem benachbarten Integrationszentrum für Geflüchtete hat das Schlössle kooperiert. Und mit der Grundschule: Eine Orientierungsklasse mit Kindern aus Afghanistan und Syrien war da. „Was wir als historische Exponate ausstellten, kannten diese Kinder als Gegenstände ihres Alltags.“ Das sei ein lehrreicher Austausch für beide Seiten gewesen, erinnert sich Uwe Lohmann.

„Ein städtisches Museum ist Identifikation mit der eigenen Region.“

Uwe Lohmann

Stadtarchivar und Leiter der Weingartener Museen

Einsatz von SZenograf:Innen für ein professionelles „Bühnenbild“

„Mittlerweile ziehen wir für die Museumsgestaltung immer mehr Szenograf:innen hinzu“, teilt uns seine Kollegin Jördis Böhm mit. „Das sind Leute, die aus dem Bühnenbildbau kommen“, erklärt sie. Bühnenbild-Szenograf:innen sind dafür verantwortlich, Informationen und Erzählungen auf eine komprimierte, visuelle und oft symbolische Weise zu vermitteln. Der Fokus liegt auf einer klaren, präg-

nanten und oft kreativen Präsentation, die das

Verständnis und die emotionale Wirkung der Ausstellung verstärkt. „Wir liefern also unsere Inhalte an Büros, die sich auf die ansprechende Darstellung von Museumsthemen spezialisiert haben. So entwickeln wir Hand in Hand das finale Konzept.“

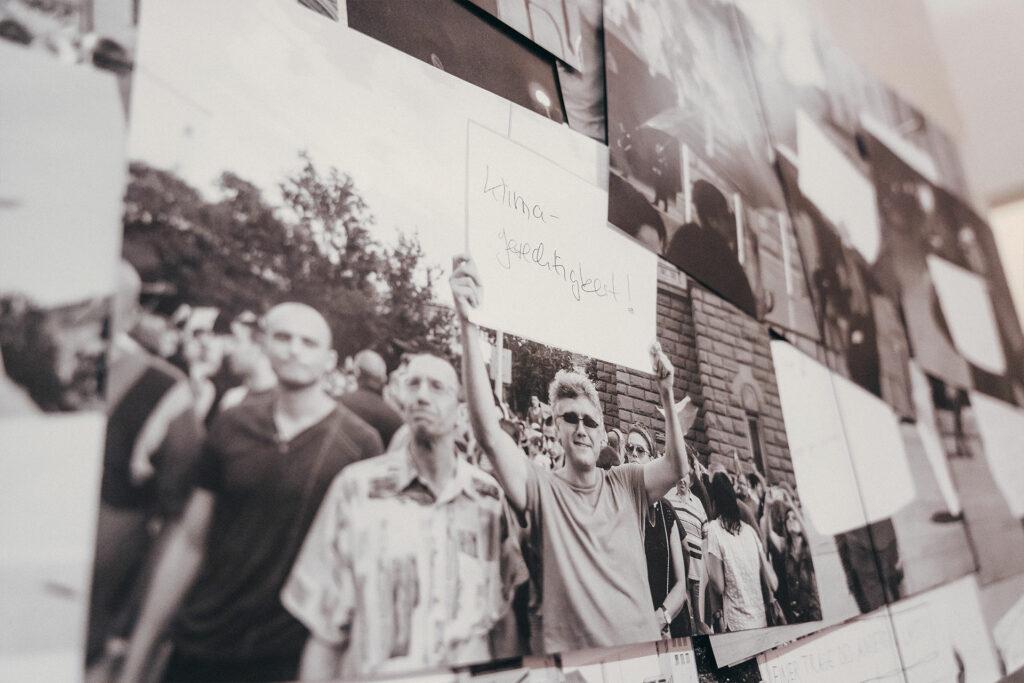

Museum macht Meinung

„Man hat sich von dem Grundsatz verabschiedet, dass Museen zwangsläufig neutral sein müssten. Man darf zum Beispiel Aktivitäten des NS-Regimes auch als Unrecht benennen“, erklärt die Museumsmitarbeiterin. Meinung sei aber auf beiden Seiten wichtig. Man hole sich die Meinungen der Bevölkerung aktiv ein. Museen stellen sich der Kritik. Das war vor rund 20 Jahren noch weniger üblich.

Jördis Böhm ist Museumsvermittlerin der Weingartener Museen. © Don Ailinger

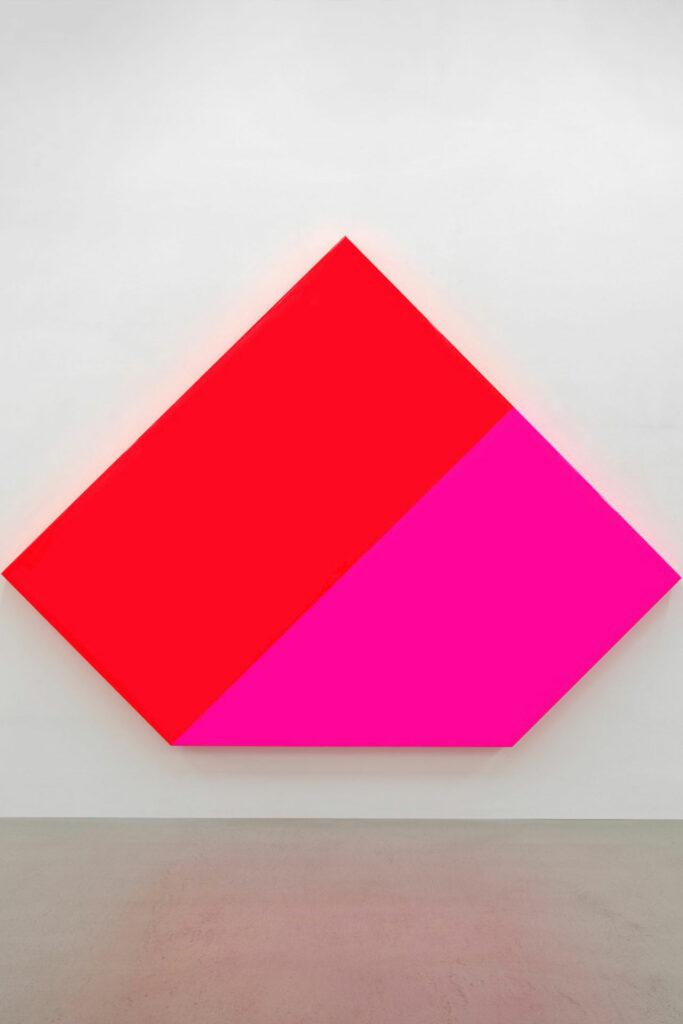

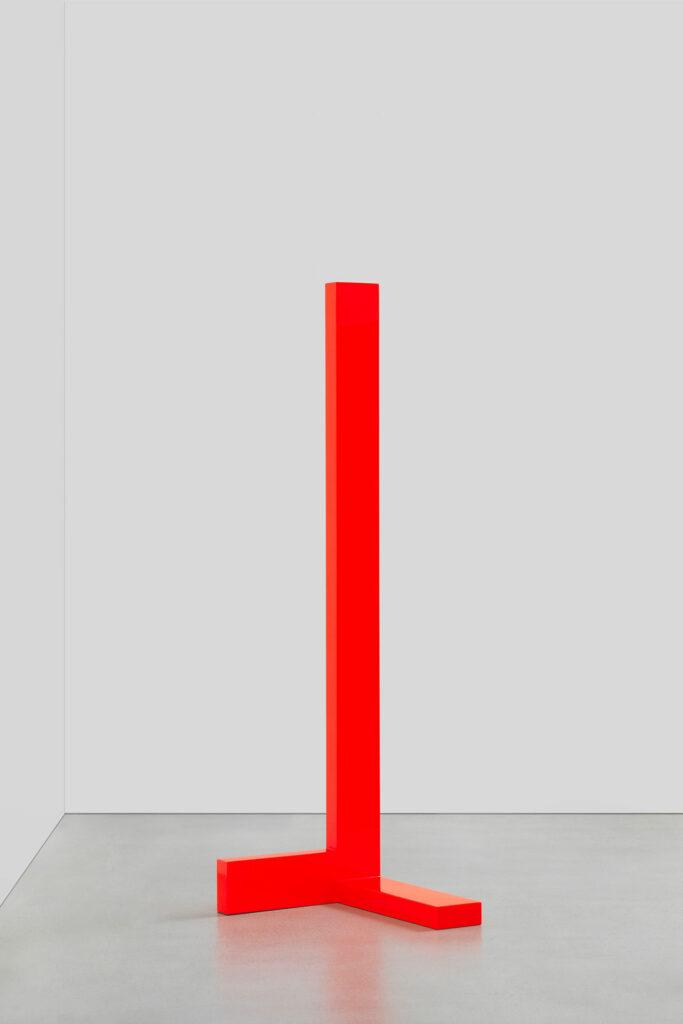

© Gerold Miller

Kann man auf die städtischen Museen verzichten?

Museen sind teuer und können nur durch Sponsoring, Fördergelder und Zuschüsse überleben. Zaghaft stellt da mancher die Frage: Könnte man auf die städtischen Museen nicht einfach verzichten? Stellen wir uns also kurz der Frage: Was bringen uns die Museen? Museen ziehen Tourist:innen in die Städte. Einwohner:innen haben einen Ort, an dem sie sich mit ihrer eigenen Geschichte identifizieren, ihr Umfeld begreifen und Einstellungen neu überdenken können. Dabei zählen Museen in Deutschland zu den vertrauenswürdigsten öffentlichen Einrichtungen. In Zeiten von Fake News und dem Verzicht auf wissenschaftliche Faktenprüfung in den Medien dienen sie als glaubwürdige Infogeber, die ihre Quellen stets offenlegen.

Natürlich könnten wir die meisten der Informationen, die wir in Museen finden, auch im Internet bzw. in digitalen Datenbanken recherchieren! Aber würden wir sie auch finden? Würden wir überhaupt danach suchen? Würden wir alles glauben? Hätten wir dabei Spaß und wären wir bereit dazu, tiefer zu graben und uns kontrovers mit vergangenen Themen auseinanderzusetzen? Wie viel von dem neuen Wissen würde in unserem Kopf hängen bleiben? Stichwort: Storytelling. Denken wir da mal „drauf herum“.

Neu in Weingarten

Neu ist der im Januar eröffnete PAVILLON am schlössle. Der schlichte Bau aus schwarzem Holz bildet einen bewussten Kontrast zum historischen Schlössle und unterstreicht die Verbindung von Moderne und Tradition in Weingarten. Der Pavillon bietet auf einer Fläche von 140 m² Raum für wechselnde Ausstellungen der Weingartener Museen sowie für die neue Ausstellungsreihe der Stadt Weingarten KUNST im pavillon.