„Die deutsche Sprache jedoch ist die vollkommenste von allen“, soll der Theologe, Professor, Pfarrer und Kirchenreformer Martin Luther in makellosem Latein am 19. September 1538 in einer seiner Tischreden gesagt haben. Ihm ging es sein Leben lang darum, die Sprache seiner Landsleute zu vereinheitlichen, „als Sprache, die man nutzen kann“. Das tun wir heute ganz selbstverständlich und erfahren doch jeden Tag aufs Neue, dass Sprache schlicht das wichtigste Kommunikationsmittel ist. Wir erlernen sie von klein auf und schaffen damit im Idealfall die Grundlage für unser späteres Zusammenleben. Wie wir sprechen, entscheidet also mit darüber, was uns ausmacht und wer wir sind.

Wir haben uns in der Region umgeschaut und mit Menschen gesprochen, die Deutsch lehren und erforschen. Wir haben in Dialekten geplaudert, mit den Händen gebärdet und dabei erfahren, wie Sprache die Welt erschafft.

Die gemeinsame Sprache in Deutschland ist Hochdeutsch. „Hochdeutsch“, so sagt die Wissenschaft, „wird auch Standarddeutsch oder Standardhochdeutsch genannt und ist die deutsche Standard- und Schriftsprache bzw. das Ergebnis der Normung der deutschen Sprache.“ Es gibt also Regeln und Normen – und das seit Jahrhunderten.

„Dem Volk aufs Maul schauen“

Im Mittelalter waren Bücher zunächst nur dem Klerus, also der katholischen Geistlichkeit, und den Gelehrten vorbehalten. Verfasst waren sie in Altgriechisch, Hebräisch oder Latein. Diese Sprachen konnte das gemeine Volk jedoch weder lesen, schreiben noch verstehen – somit war ihnen der Zugang zu Bildung verwehrt. Erst der junge, sprachbegabte Theologe Martin Luther (1483–1546) machte sich daran, diesen Zustand zu beenden. Über die humanistischen Sprachen hinaus hatte er auch die Dialekte der Straße gelernt und „dem Volk aufs Maul geschaut“. Das bewegte ihn schließlich dazu, Bücher in der Sprache des Volkes zu schreiben. Und „Gott in deutscher Sprache zu hören“, das war seit 1518 seine Mission. Kurzerhand übersetzte er das Neue Testament in gebräuchliches Deutsch. Er setzte so ein Zeichen zur Vereinheitlichung der Landessprache, „das Deutsche als Sprache, die man nutzen kann“. Er verfasste als Erster fürs Volk leicht verständliche Flugblätter, verabschiedete sich von der lateinischen Grammatik und legte den Grundstein für die deutsche Sprache im Schriftverkehr.

Die deutsche Sprache in ihrer heutigen Form und als „Sprache der Dichter und Denker“ blickt also auf bald 500 Jahre Geschichte zurück. Aber Sprache verändert sich. Wir benutzen heute Wörter, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Im aktuellen Duden gibt es allein 3.000 neue Wörter, darunter „gendergerecht“ und „transgender“. Kids und Jugendliche nutzen Worte wie „lost“, „cringe“, „smash“ oder „goofy“ (Jugendworte 2020–2023).

Auf das (Berufs-)Leben vorbereiten

Wir passen die Sprache also der Welt an, in der wir leben. Aber was passiert, wenn jemand gar nicht sprechen kann, weil sie oder er eine Hörbehinderung und/oder eine Sprachbeeinträchtigung hat? Ein Leben in Schweigen? Nein, dafür gibt es längst Konzepte, Lösungen und Schulen. Eine davon ist die Leopoldschule Altshausen, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Internat. Hier lernen zurzeit 317 Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung und Sprachbeeinträchtigung. Dabei geht es darum, diese bis zur Realschulreife zu schulen und zu betreuen. Die Leopoldschule Altshausen gehört zu den Zieglerschen, die gleich sieben SBBZ in der Region betreiben.

In Altshausen geht es ab dem Kindergarten um Sprachtherapie in Kleingruppen, sonderpädagogische Förderung und Lese-Rechtschreib-Förderung (LRS) bis hin zum stark praxisbezogen und berufsorientierten Unterricht in der Realschule. Schulleiterin ist Monika Boschert-Rittmeyer. Sie ist überzeugt vom Konzept der Schule. „Wir nehmen uns Zeit für unsere Schüler*innen, keine und keiner bleibt ungesehen.“

„Wir nehmen uns Zeit für unsere Schüler*innen, keine und keiner bleibt in einer Schulstunde ungesehen.“

Monika Boschert-Rittmeyer

Schulleiterin Leopoldschule Altshausen

Die deutsche Gebärdensprache ist seit 2002 offiziell anerkannt als eigene Sprache. Gut, dass es Menschen wie Sarah Klodt gibt, die sie hervorragend beherrschen und vermitteln. („Mein Schussental“) © Don Ailinger

Bei einem Gang durchs Haus unterscheidet sich die Leopoldschule kaum von einer anderen modernen Schule. Es gibt eine Mensa, einen Pausenhof und die üblichen Hinweistafeln. Beim genaueren Hinsehen fallen dann doch ein paar Details auf: beispielsweise ein Schild mit den Terminen für die nächsten „Hör-Checks“. „Alle fünf bis sechs Wochen werden die Cochlea-Implantate kontrolliert“, so Boschert-Rittmeyer. Diese übernehmen die Funktion des Innenohrs (Cochlea) durch elektrische Stimulation und werden von den Schüler*innen liebevoll englisch „CI“ genannt. In der Eingangshalle hängt groß der Name der Schule, geschrieben mit dem sogenannte Fingeralphabet, bei dem jedem Buchstaben des Alphabets ein eigenes Gebärdenzeichen entspricht. In den Klassenräumen gibt es Mikrophone und Lautsprecher. Und wenn die Gebärdensprache AG zusammenkommt, dann ist es 45 Minuten lang mucksmäuschenstill. Die Lehrerin ist Nicole Münch, selber taub. Ihre Taubheit wurde erst recht spät erkannt, Hörgeräte sollten ihr über Schule und Studium helfen. Aber das reichte nicht, „zuzuhören machte Kopfschmerzen.“ Mit 26 ließ sie sich das erste CI einsetzen, heute hat sie zwei. Das sei gut, aber natürlich nicht wie „echtes“ Hören: „Ein CI hat 12, 16 oder 22 Elektroden – gegenüber 40.000 Haarzellen von Hörenden.“ Dann entdeckte sie die Möglichkeiten der Deutschen Gebärdensprache (DGS) und lernte diese in vier Wochen.

Clara Schlichtung und Joan Richter lernen die Gebärdensprache bei Nicole Münch und möchten sie später am liebsten auch beruflich anwenden. © Kilian Bendel

„Ein CI ist gut, aber natürlich nicht wie ‚echtes‘ Hören. Die Gebärdensprache hilft hier immens weiter.“

Nicole Münch

Lehrerin Leopoldschule Altshausen

Die DGS ist seit 2002 offiziell als eigene und vollständige Sprache anerkannt. Sie stellt ein visuelles Sprachsystem mit eigener Grammatik dar und besteht aus Handzeichen, Mimik und Körperhaltung sowie einem umfassenden Vokabular. Seit 2021 wird die Gebärdensprache in der Leopoldschule in AGs angeboten. Damit könne wirklich alles ausgedrückt werden, so Münch. Davon sind auch Clara und Joan begeistert. Clara Schlichting ist 17, gehörlos und hat mit einem Jahr ihre CI eingesetzt bekommen. Sie lernt Gebärdensprache, um im Leben noch besser zurechtzukommen. Denn immer nur ins Mikrophon sprechen, damit wirklich alle das Gesagte verstehen und dann zuhören, das strenge ganz schön an. Ihr Ziel ist es, Erzieherin zu werden, bald hat sie ihren Realschulabschluss in der Tasche. Genauso wie Joan Richter (16). Sie leidet unter einer auditiven Wahrnehmungsstörung (AVWS), einer verminderten Merkfähigkeit akustisch vermittelter Informationen. Das Erlernen der Gebärdensprache begeistert sie, „das ist wie eine Fremdsprache lernen“, und ihr Ziel ist es, später mal hörbehinderten Menschen zu helfen – vielleicht als Erzieherin.

„Von unseren Realschüler*innen gehen rund 30 Prozent – in manchen Jahren sind es auch 50 Prozent – anschließend auf weiterführende Schulen“, sagt Boschert-Rittmeyer. Eine davon könnte die Humpis-Schule in Ravensburg sein.

Schule als Spiegel der Gesellschaft

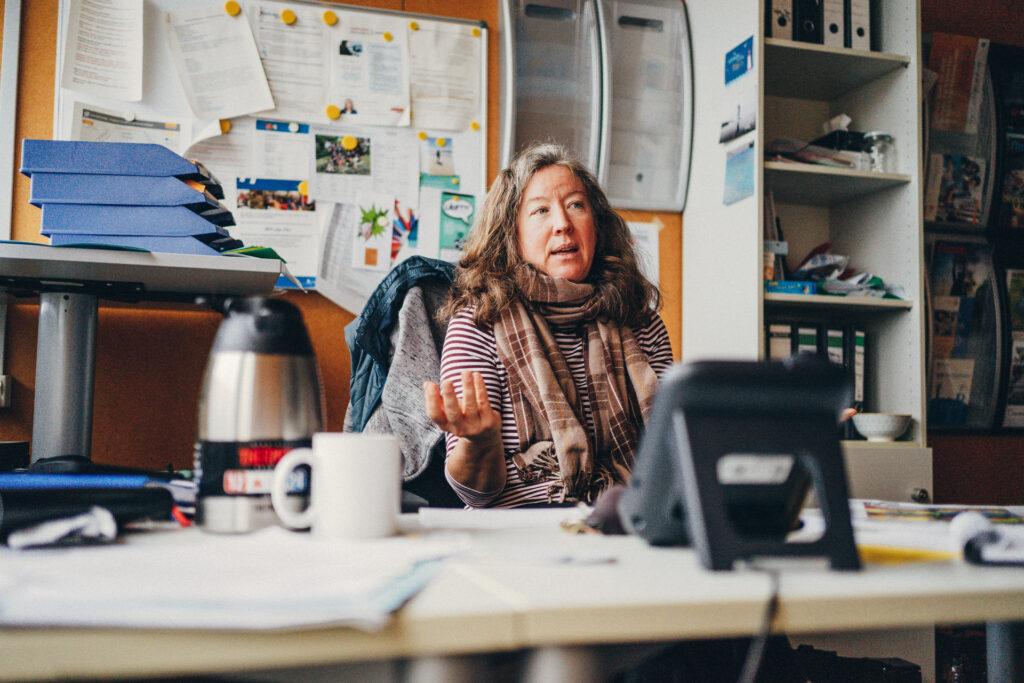

An der Humpis-Schule tummeln sich rund 2.600 Schüler und Schülerinnen. Als kaufmännische berufliche Schule bietet sie in vier Schularten ein breites Bildungsangebot an. Wer mehr über das Miteinan-der und vor allem den Umgangston erfahren will, ist richtig bei Stefanie Kruse. Sie ist Schulsozialarbeiterin und kann Geschichten erzählen über Diskriminierung, Mobbing, Problemlagen, Whats-App, Snapchat, TikTok und Instagram und deren Auswirkungen auf die jungen Menschen. „Der Umgangston ist manchmal schon krass, die Schüler*innen sind die letzten Jahre viel gröber geworden.“

Natürlich habe jede Generation ihren eigenen Slang und sei auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt, sagt Kruse. Da helfe eine eigene Jugendsprache, um sich von den Eltern und anderen Gruppen abzugrenzen. Doch durch den Einfluss der Digitalisierung und der Sozialen Medien sind laut zahlreichen Studien viele junge Leute nicht in der Lage, sich länger zu konzentrieren. Sie lesen wenig, können nicht Kopfrechnen, sondern tippen nur auf dem Handy herum.

Dazu wäre es sicher gut, wenn man den Schüler*innen mehr Struktur geben könnte. Oder etwas, was sie zusammenhält – was eigentlich der Sinn einer gemeinsamen Sprache sei. Aber das ist gar nicht so einfach: „Wenn ich in eine Klasse gehe und sage: ‚Bitte alle mal aufstehen, die einen Migrationshintergrund haben‘, dann stehen alle auf. Die ganze Welt ist hier.“ Was ist also die gemeinsame Sprache? Martin Lutherisches Deutsch wohl kaum. Vielleicht ein Mix aus Jugendsprache, Anglizismen, also aus Worten aus dem Englischen, die ins Deutsche übernommen wurden sowie Neuwortschöpfungen. Und das alles aus aller Herren Länder, untermalt von Musik mit gerappten Songtexten. Absolut durchmischt, wie das wirkliche Leben. „Schule ist der Spiegel der Gesellschaft“, sagt Kruse. Und Schwäbisch ist die gemeinsame Sprache mit Sicherheit nicht, denn „es gibt nur ganz wenige Schüler*innen, die überhaupt noch Schwäbisch sprechen.“

Kruse hat keine Universallösung in der Tasche, aber: „In der Grundschule wird der Grundstein für Bildung gelegt. Hier sollten die Kids lernen, flüssig zu lesen. Deutsch und Mathe sind die wichtigsten Fächer. Oder wie hieß es früher: ‚lesen. schreiben. rechnen’. In den Aufbau dieser Fertigkeiten sollten man alles reinstecken, das ist die Zukunft.“

„Lesen. schreiben. rechnen. In den Aufbau dieser Fertigkeiten sollten man alles reinstecken, das ist die Zukunft.“

Stefanie Kruse

Schulsozialarbeiterin Humpis-Schule Ravensburg

Stefanie Kruses Büro ist für Gespräche eigentlich immer geöffnet. Gut, dass Hund Hugo sich vom täglichen schülerischen Umtrieb nicht beeindrucken lässt. © Kilian Bendel

Mit sprachlichen Problemen kämpfen auch Menschen aus dem nichtdeutschen Sprachraum, die nach Deutschland kommen – beispielsweise aktuell aus der Ukraine. Das Sprachlevel B1 ist das gesetzte Ziel der Integrationskurse. 57 Prozent der Absolventen haben das 2023 geschafft, 2022 waren es noch 67 Prozent. Dabei steht das B1-Niveau dafür, dass Texte in klarer Standardsprache verstanden werden und die Absolvent*innen tiefere Kenntnisse in die Thematiken rund um vertraute Dinge wie Arbeit, Freizeit oder Schule vorweisen können. Ein hehres Ziel, das aber viele deutsche Schülerinnen und Schüler schon nicht mehr erreichen.

Dafür aber ist der Stolz umso größer, wenn jemand mit Migrationshintergrund nicht nur den Sprachlevel erreicht, sondern später voll im Leben steht. So wie Emilija Gecovska, Technikerin im Bereich erneuerbare Energien bei der TWS. Seit 2023 arbeitet die Nordmazedonierin hier. „Ich wollte ein neues Leben anfangen. In meiner Heimat waren die Möglichkeiten nicht gut, aber in Deutschland kann ich etwas erreichen.“ Also lernte sie am Gymnasium ab der 6. Klasse Deutsch, verbesserte ihre Sprachkenntnisse auch während ihres Studiums der Elektrotechnik, machte hier in Deutschland weitere Sprachkurse und „manchmal spreche ich heute auch ein paar Worte auf Schwäbisch mit meinen Kolleg*innen. Denn in meinem Team bin ich zwar die Einzige, die Ausländerin ist, werde aber voll akzeptiert.“

Emilija Gecovska aus Nordmazedonien hat früh erkannt, dass sie mit Deutschkenntnissen punkten kann. Heute fühlt sie sich rundum angenommen von ihrem Team und wohl in ihrer neuen Heimat. © Don Ailinger

Kulturelle Identität und Schwäbisch

Sprache, so erklärt die Wissenschaft, ist ein wesentlicher Bestandteil kultureller Identität. Durch Sprache werden Traditionen, Werte, Bräuche und Geschichten über Generationen weitergegeben. In Oberschwaben wird eigentlich Dialekt gesprochen, nämlich Schwäbisch als örtliche regionale Ausprägung des Deutschen. Eigentlich, denn bis in die Schulen reicht sein Einfluss kaum mehr.

Ein guter Gesprächspartner zum Thema ist Bernhard „Barny“ Bitterwolf, bekennender Oberschwabe aus Bad Waldsee, Plauderer, Situationskomiker und Musiker und unterwegs mit einer Mission: „Mundart wieder in die Schule zu bringen, das ist hochspannend.“ Das Schwäbische zu etablieren, das ist für ihn ein politisches Anliegen, dafür geht er in die Schulen und auf die Bühnen Oberschwabens. „Denn unser Sprachland verarmt, wenn wir nicht mehr unsere eigene Sprache sprechen.“ Bitterwolf betrachtet Schwäbisch als eigene Sprache, denn „wer Schwäbisch schwätzt, hat einen größeren Wortschatz als ein Einheitsdeutsch-Sprechender.“ Es gebe ein eigenes Vokabular, eine Grammatik, eine Satzmelodie. Und das alles schaffe Identität und damit ein Bewusstsein für die Heimat.

„Unser Sprachland verarmt,

wenn wir nicht mehr unsere eigene Sprache sprechen.“

Bernhard „Barny“ Bitterwolf

Plauderer, Situationskomiker und Musiker

Wer das Medium Sprache beherrsche, sagt Bitterwolf, die oder der werde später die Fäden in der Hand haben, an denen die anderen hängen. Hochdeutsch mag vielleicht die Amtssprache sein. Doch Mundart komme dann ins Spiel, wenn „ich mich wohlfühle“. Mit Humor und Heiterkeit erreicht er bei seinen Schulbesuchen und Auftritten auch Kinder mit Migrationshintergrund. „Mit Schwäbisch kann ich hervorragend das Eis brechen.“ Sein Wunsch an Eltern, Kinder und Jugendliche: „Lesen. Lesen. Lesen. Reden. Reden. Reden. Man muss mit Sprache unterwegs sein, und die Verwurzelung in der eigenen Region bringt Sicherheit und Stabilität.“

Glücklicherweise gibt es einen Ort, an dem das Schwäbische in Wort und Bild dokumentiert und für alle Zeiten festgehalten wird: das Mundartarchiv an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten.

Bernhard „Barny“ Bitterwolf singt gerne ein Loblied auf das Schwäbische. Denn Mundart schaffe Identität und Bewusstsein für die Heimat. © Don Ailinger

Anny Schweigkofler-Kuhn hütet an der PH Weingarten im Mundartarchiv Schätze der Schwäbischen Sprache und sorgt somit dafür, dass der Dialekt nicht ausstirbt. © Don Ailinger

Mundartarchiv als Ort des Austauschs und des Miteinanders

Das Mundartarchiv ist seit Anfang 2024 in der Bibliothek der PH untergebracht und soll Student*innen, Lehrer*innen und anderen in einer Präsenzbibliothek jederzeit den Zugriff auf geschriebene Werke des Schwäbischen ermöglichen. Betreut wird es von Anny Schweigkofler-Kuhn und Christiane Hochstadt, beide Lehrende an der PH. „Wir haben hier eine äußerst vielfältige Sammlung mit Zeitdokumenten“, sagt Schweigkofler-Kuhn bei einem Rundgang. Im Mundartarchiv soll es möglich werden, das Schwäbische zu ergründen und zu verstehen, warum es ein Vorteil ist, Dialekt zu sprechen. „Denn ein Dialekt ist wie eine zweite Sprache. Also sind eigentlich alle Dialektsprecher per se mehrsprachig. Und das sollte man sich auch nicht nehmen lassen.“ Ihre Vision ist es, dass das Mundartarchiv zu einem Ort des Zusammenkommens wird, einem Ort des Austauschs. Und vielleicht wird es dann wieder cool, neben dem „Hochdeutschen“ Dialekt zu sprechen und mit Sprache die Heimat und damit die Welt zu erschaffen.

Making of #meinschussental – Jede Generation hat ihren Slang. © Don Ailinger